記者11日從西湖大學獲悉,該校工學院研究團隊首次揭示鋰電池電極界面層中的關鍵物質(zhì)——氟化鋰(LiF)并非純相,而是包含鋰、氟、氫元素的固溶體結構。這一成果打破了業(yè)界長期以來對電極界面層中各組分為純相的認知,為高性能電池設計提供了全新理論基礎。相關研究成果日前刊發(fā)在《自然》雜志。

在鋰電池中,正/負電極與電解質(zhì)間的界面,是各類化學反應與物理過程發(fā)生的核心區(qū)域。它被稱為固態(tài)電解質(zhì)界面層,僅幾十納米厚,是影響電池穩(wěn)定性能的關鍵因素之一。“很多人都知道固態(tài)電解質(zhì)界面層非常重要,但其精確組成與微觀結構仍有待探索。”西湖大學工學院助理教授向宇軒說,固態(tài)電解質(zhì)界面層因結構復雜、性質(zhì)敏感成為研究難點。

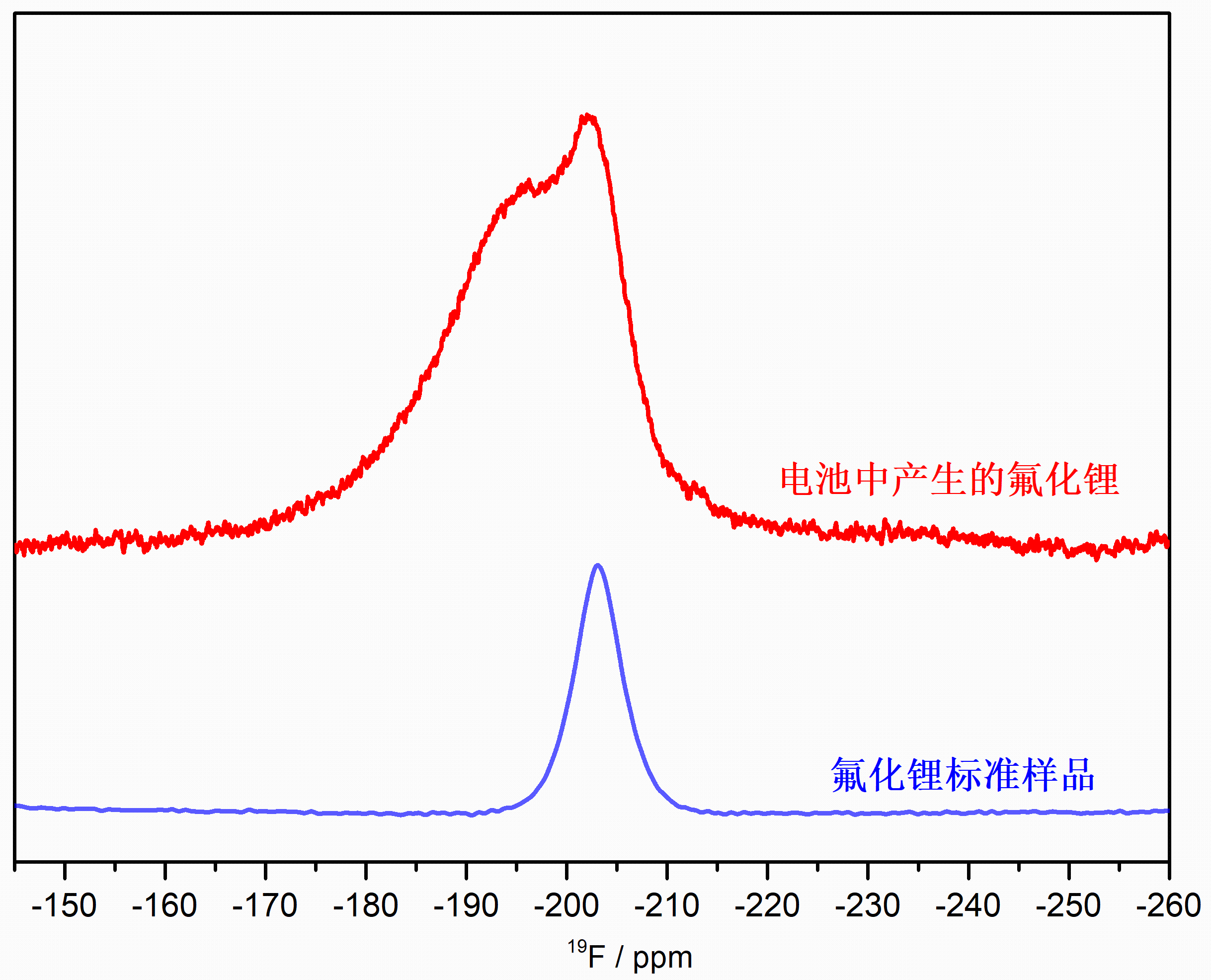

科學研究認為,固態(tài)電解質(zhì)界面層中的氟化鋰在保障電池性能方面發(fā)揮著關鍵作用。2022年,向宇軒團隊在給鋰電池做核磁共振檢測時發(fā)現(xiàn)異常:電池內(nèi)氟化鋰的譜圖與標準純相樣品存在細微差異。其中一個此前未被報道的信號引起了他們的注意。

研究團隊采用多核、多維固態(tài)核磁共振技術,對固態(tài)電解質(zhì)界面層中氟原子與鋰原子進行深度分析。放大氟原子譜圖后發(fā)現(xiàn),原本單一的“波峰”實為兩個“波峰”的疊加,其中一個可能源自未知界面成分。進一步檢測后,團隊推測該未知成分含氫元素。

為驗證這一猜想,他們合成不同氫含量的氫摻雜氟化鋰樣品進行對比測試。結果顯示,氫含量高的樣品正是異常“波峰”的來源。進一步檢測證實,電池中的氟化鋰是由鋰、氟、氫構成的固溶體結構。西湖大學工學院朱一舟團隊通過第一性原理計算發(fā)現(xiàn),氫的摻入使鋰離子遷移勢壘降低,即鋰離子在氫含量高的環(huán)境中,更容易“動起來”,因此有利于電池性能的提升。

測試還發(fā)現(xiàn),許多性能優(yōu)異的鋰電池中,普遍存在高含量的氫摻雜氟化鋰;在下一代鋰金屬電池中,氫摻雜氟化鋰能顯著優(yōu)化負極性能。

“這項研究為設計高離子電導率的固態(tài)電解質(zhì)界面層材料開辟了新路徑。”向宇軒表示,未來或可通過調(diào)控氫含量來優(yōu)化鋰電池性能。

(西湖大學供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區(qū)合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網(wǎng)chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產(chǎn)業(yè)導報》社有限責任公司