81臺高功率風機轟鳴中,一架四旋翼無人機在模擬8級突風中劇烈顛簸,機翼載荷傳感器傳回的數據曲線如同心電圖般跳動……這是科技日報記者近日在位于廣東省深圳市龍華區丹霞路1號的低空三維多物理場耦合引導風洞(以下簡稱“引導風洞”)測試區看到的一幕。

引導風洞是電子科技大學(深圳)高等研究院深思實驗室全球首創的低空復雜環境模擬裝置,也是全球首個面向低空經濟這一戰略性新興產業的風洞裝置,被稱為低空飛行器的“氣象考場”。通過人工控制,該裝置能高精度復現城市峽谷風場、熱島效應、風切變、下擊暴流等城市典型風場及極端氣象,為飛行器安全性邊界劃定提供科學支撐。

復現低空飛行復雜風場

中國航空學會發布的《2024年度航空領域重大科技問題、重大科技進展》指出,低空飛行器復雜環境效應是工程技術難題之一。

“傳統飛機的活動區域多為平流層或開闊區域,流場較為簡單,而未來城市低空飛行器則受地形、建筑物、植被、氣溫等多種因素影響,需面對對流層低空復雜風場。”深思實驗室副主任郭秋泉介紹,尤其是高容積率城市、山地城市或沿海城市,在大氣環流和多種局地環流相互交互、疊加作用下,低空流場極為復雜。

如何幫助無人機、電動垂直起降飛行器等在1000米以下的區域安全飛行?低空風洞成為破題之鑰。然而,國內外已建成的常規風洞裝置只能模擬單一方向氣流,實際低空飛行則需應對風切變、下擊暴流、熱島效應等復雜風場。

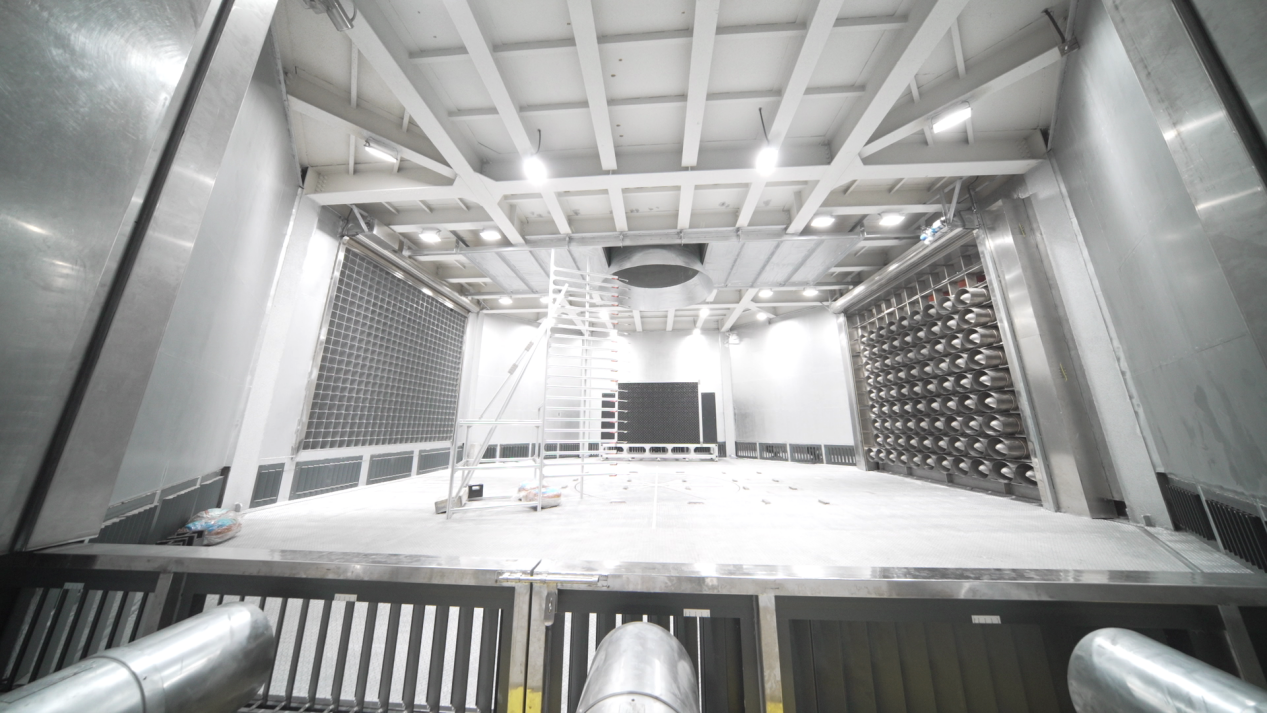

記者注意到,與常規風洞不同,引導風洞包含內外艙兩大部分,其中外艙直徑18米、內艙直徑10米。它由3組不同方向的風機矩陣和底部1組繞流風機組成,可支持4米翼展航空器開展垂直起降、巡航、懸停等飛行姿態下的氣動特性、飛控性能以及安全性能等研究。

郭秋泉介紹:“引導風洞首次實現了‘X—Y—Z三向速度場’精準控制,同時將風機矩陣響應時間縮短至2秒內,風速最高可達60米/秒,可集成雨雪、積冰凍雨、濕熱、高低溫、太陽輻照等氣象環境因素,實現城市低空環境全要素模擬。”

加拿大工程院院士、深思實驗室主任楊軍說,該裝置在風切變、突風/時變風、垂直流(熱島風場、下擊暴流)、城市特殊風場四大類復雜風場模擬方面達到預期。當前全球已建成的逾千座風洞,主要集中在航空航天、交通、建筑工程等領域,深思實驗室的引導風洞投用前,全球沒有能夠模擬低空真實復雜環境、專門用于研究新型低空飛行器的風洞設施。

據了解,引導風洞已掛牌低空裝備三維多物理場耦合風洞廣東省工程研究中心。自2024年9月投用以來,引導風洞已為美團科技有限公司、廣電計量檢測集團股份有限公司、豐翼科技(深圳)有限公司、深圳海關等企事業單位提供小微型飛行器的研發測試服務。

革新風洞可控模擬技術

利用引導風洞,一家低空領域人工智能企業正在模擬海洋風力環境的氣動測試。

“過去這項測試僅能在自然風力環境中完成,由于受制于實際環境條件,無法實現可控測試。”深圳市多翼創新科技有限公司副總經理唐曉丹說,現在可以隨時按需創造可控測試環境,極大節省了時間成本和人力成本。

記者了解到,當前引導風洞研制團隊已在復雜風場模擬技術、風機矩陣構建與控制策略技術、高功率密度風機設計與制造技術等方面實現多項突破。

“低空復雜風場對飛行器空氣動力特性產生的影響通常是不利的,嚴重時甚至會導致飛行安全事故。”楊軍介紹,風場的模擬技術至關重要,團隊結合數值仿真先期研究,已在引導風洞中初步建立了復雜風場模擬技術。同時,團隊基于國內機場及典型地貌環境測得的風場數據進行仿真,實現了在裝置中準確控制X、Y、Z三個方向的速度場,可模擬低空遇到的各種復雜風場。

而要使風洞真正“呼風喚雨”,風機矩陣的構建與控制是又一項核心技術。項目團隊全球首創了“固定—移動—頂部”三組矩陣風機墻布局,成功攻克大功率風機耦合振動難題,率先實現城市峽谷、風切變、下擊暴流等復雜低空氣象場景的人工可控復現。

其中,在風機的葉輪氣動設計上,團隊還采用彎掠組合正交型翼型扭轉葉片優化設計方法,精準控制葉片氣動造型參數,使風機綜合性能達到最優;葉輪輪轂采用全壽命周期無故障可靠性結構設計理念,在滿足強度要求的同時,引入結構剛度設計和固有頻率設計控制方法,確保風機全使用周期無故障發生。

打造研究測試閉環

“很多人不知道,萊特兄弟在造飛機之前首先做了風洞,在各種空氣動力學構型的支撐下才造出了飛機。”楊軍介紹,低空復雜環境的模擬裝置,不僅能界定飛行器的安全邊界,也能加快飛行器的適航認定。

目前,深思實驗室計劃建設外艙直徑65米、內艙直徑45米的大型低空復雜環境模擬裝置,可實現翼展達17米的大中型全尺寸新型低空飛行器以及無人機群的研究、驗證、測試。楊軍介紹:“這將是全球首個飛行器訓練平臺以及低空經濟標準制定與驗證平臺,與已有的引導風洞共同形成低空飛行器研究測試的閉環。”

“深思實驗室在低空復雜流場,特別是多向來流、可控復雜風場、氣象耦合這幾個方面具備獨特性,可以實現對城市極端和典型運行場景的覆蓋。”楊軍說,“目前,我們正不斷積累數據,提升模擬及預測精度,有望在城市微氣象模擬中獲得突破性成果。”

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司