我國古代農業智慧中的“施肥原則”,或許能為解決當今化肥濫用和土壤退化問題提供關鍵鑰匙。記者9日從中國科學院大學獲悉,通過系統梳理《氾勝之書》《齊民要術》等古籍,該校科研人員成功揭示出古代施肥體系“因時、因地、因物”的內在邏輯與文化意涵,為應對當前化肥濫用、土壤退化等農業問題提供了歷史經驗。相關研究成果發表于《自然》旗下唯一面向人文社會科學的學術期刊《人文與社會科學傳播》。

作為農業文明古國,中國的古代施肥技術超越了一般耕作手段,深刻體現了“天地人和諧統一”的哲學思想。然而,學界以往的研究多集中于特定時期或技術細節,缺乏系統性視角。在這項研究中,科研人員首次從“天、地、人”三才和諧的哲學視角出發,對中國古代施肥體系進行了系統梳理。

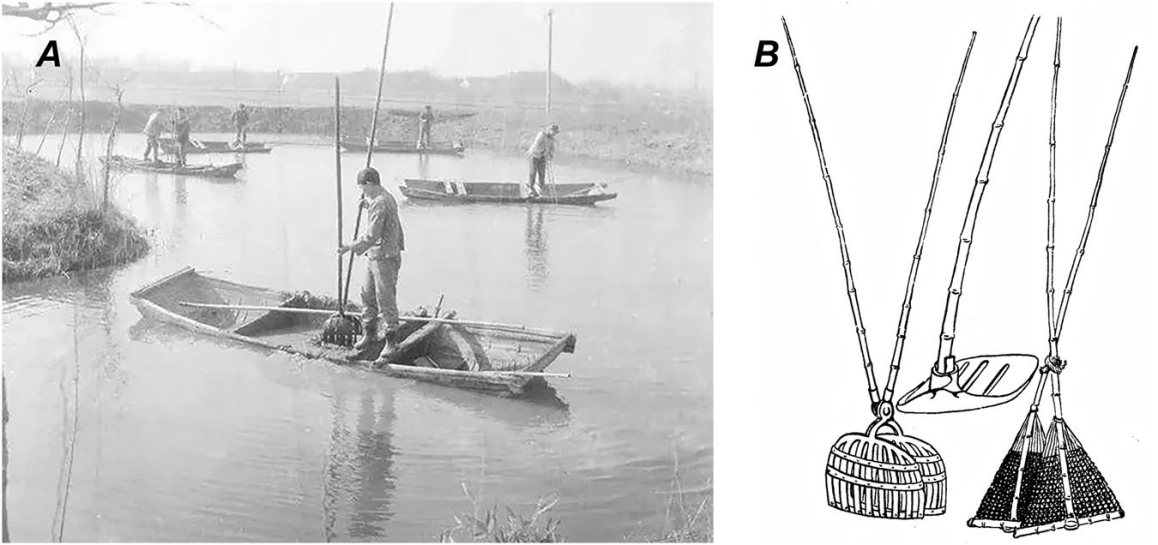

研究發現,古代先民早已形成貫穿作物全生育期的科學施肥模式:在“因時”上,施肥嚴格遵循氣候節律;“因地”方面,針對南北土壤差異制定不同策略,比如南方水網區用石灰改良酸性土壤、通過“罱泥”積肥;“因作物”則體現在根據作物需求,精準調整肥料種類、用量、時間和方式。

值得關注的是,唐宋以后,隨著人地關系日趨緊張,先民發展出廣泛開辟肥源、高效循環利用有機廢棄物的農業傳統。比如,“惜糞如金”的觀念在明清時期已深入人心,施肥工具和技術也趨于完善,形成了一套社會化的養分循環系統。

“這些古代有機肥施用原則,不僅能幫助研究史前農田管理,更與現代精準農業‘按需投入’的理念不謀而合。”論文通訊作者、中國科學院大學人文學院副教授尚雪說,在當前化肥過量導致土壤退化、養分失衡的背景下,古代施肥智慧為現代綠色農業轉型提供了可借鑒的解決方案。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司